気候変動に関する機会

設備投資の拡大とファイナンス機会

■各業界におけるGHG排出量実質ゼロに向けた取り組みの推進により、設備投資需要が拡大する見込み

IEA(注)によれば、2026~30年にわたって世界全体で年間約4兆ドルの投資が見込まれています。また、経済産業省試算によれば、国内については、エネルギー、自動車、建設等の分野における、脱炭素関連の投資額は、今後10年間で官民投資約150兆円、内、GX経済移行債として20兆円の政府資金の支援が見込まれています。

投資計画を下支えするためのグリーンボンド・グリーンローンに加え、産業界のトランジション・イノベーションへの支援も、金融機関にとって大きなビジネスチャンスになっていきます。

- 2021年10月IEAレポート「World Energy Outlook 2021」

MUFGのカーボンニュートラル化のアプローチ

- Asia Transition Finance Study Group: Asia Energy Transition Initiative (AETI) のもとにASEAN諸国で活動する主要金融機関中心に、アジアにおけるトランジション・ファイナンス促進をめざして発足した民間金融機関主導のイニシアティブ

- Just Energy Transition Partnership:高排出インフラの早期退役の加速化と、再生可能エネルギーおよび関連インフラへの投資のための支援を実施するG7主導のパートナーシップ

- 株式会社ゼロボードへの連携300社(パートナー登録100社)、東京海上日動火災保険株式会社との協働によるTCFDコンサルサービス提案85社(成約11社)、(国内)新規サステナブルファイナンス導入のディスカッション・提案実施約120社、(海外)脱炭素化戦略、短・中長期資金ニーズのディスカッション・提案実施約960社を含む

- Project Team

産業界・政府機関と連携した政策提言・国際的なルールメイキングへの関与

■Net-Zero Banking Alliance(NZBA)

NZBAは、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が設立した、2050年までに投融資ポートフォリオを通じたGHG排出をネットゼロにすることをめざす国際的な民間金融機関のイニシアティブです。MUFGは、2021年6月に邦銀として初めてNZBAに参画し、アジアを代表するステアリング・グループのメンバーの1行として運営に関与してきました。「Transition Finance」作業部会(旧「Financing & Engagement」作業部会)の議長として、「NZBA Transition Finance Guide」(2022年10月公表)の策定に向けた議論を牽引してきました。ガイドでは、トランジション・ファイナンスに取り組む上で参照できる原則の規定に加え、トランジション・ファイナンスを拡大するための政策提案を行っています。2023年も、引き続き同作業部会議長として、トランジション・ファイナンスを促進するための仕組みの検討を行っています。

■Asia Transition Finance Study Group(ATFSG)

■Net Zero Asset Managers initiative(NZAM)

■GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)

GFANZは、ネットゼロをめざす金融機関の業態別連合(NZBA、NZAMを含む)を統合した、金融業界横断の世界最大のイニシアティブです。MUFGは、2023年に組成された作業部会5つ全てに参加しており、邦銀の中で最も精力的に、ネットゼロへの取り組みを推進するためのルールメイキングに関与しています。

2023年6月に、GFANZ傘下で初めての国別支部としてGFANZ Japanが発足、三菱UFJ銀行顧問で前OECD事務次長の河野正道氏が、GFANZ Japanのアドバイザーに就任しました。MUFGは、GFANZ Japanでの活動を通じ、グローバルおよび日本の間の双方向の議論・意見発信に貢献していきます。

■JETP(Just Energy Transition Partnership)

■MUFGトランジション白書

2022年10月に「MUFGトランジション白書2022(白書1.0)」を発行し、日本のカーボンニュートラル達成に向けて、地域特性、産業連関、再エネ導入最大化に向けた取り組み、の重要性を発信しました。

<MUFGトランジション白書2023>

・パートナー企業・行政当局と連携し、「白書2023」を2023年9月に発行 ・白書2023では、欧州、米国、中国、アセアンの政策分析を踏まえ、日本の「電気と熱」のカーボンニュートラルを進めていく上で、重要なレバーを担う技術、サプライチェーンを含む循環型社会の高度化に向けた取り組みを纏め、広く金融支援を進めて行く必要性について提示。各種技術の蓋然性、導入の背景や意図についての解説を加えて作成 ・日本政府、日本のリーディング企業の取り組みを総括し、英文の白書で発信することで、グローバル金融における日本の投資予見性を向上させていく。日本のGX実現に向けた基本方針で掲げられている技術の中でも、特に「電気と熱」のカーボンニュートラルに関わる7つの技術を取り上げ

|

■COP27

■国内外の委員会等への貢献

| 委員会等 | 関与 | 運営 |

|---|---|---|

| ESG金融ハイレベル・パネル | 委員 | 環境省 |

| サステナブルファイナンス有識者会議 | メンバー | 金融庁 |

| サステナビリティ基準委員会 | 委員 | 財務会計基準機構 |

| TCFDコンソーシアム企画委員会 | 委員 | 経済産業省、金融庁、環境省等(オブザーバー) |

| 脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会 | メンバー | 金融庁 |

| 中央環境審議会 地球環境部会・総合政策部会炭素中立型経済社会変革小委員会 | 委員 | 環境省 |

| トランジション・ファイナンス環境整備検討会 | 委員 | 経済産業省、環境省、金融庁 |

| 産業のGXに向けた資金供給の在り方に関する研究会 | 委員 | 経済産業省 |

| GXリーグ | メンバー | 経済産業省 |

| GSG国内諮問委員会 | 委員 | 社会変革推進財団 |

| 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動 | メンバー | 環境省 |

| シンガポール金融管理局(MAS)Sustainable Finance Advisory Panel | 委員 | MAS |

| PRB2030 Core Group | メンバー | UNEP-FI |

| NZBA Steering Group | 委員 | UNEP-FI |

| NZBA Transition Finance Work Track | 議長 | UNEP-FI |

| GFANZ Asia-Pacific Network | Advisory Boardメンバー | GFANZ |

- (主要なものを抜粋、過去分を含む)

政府の政策や戦略に沿ったお客さまの脱炭素化を支えるソリューション提供力の強化

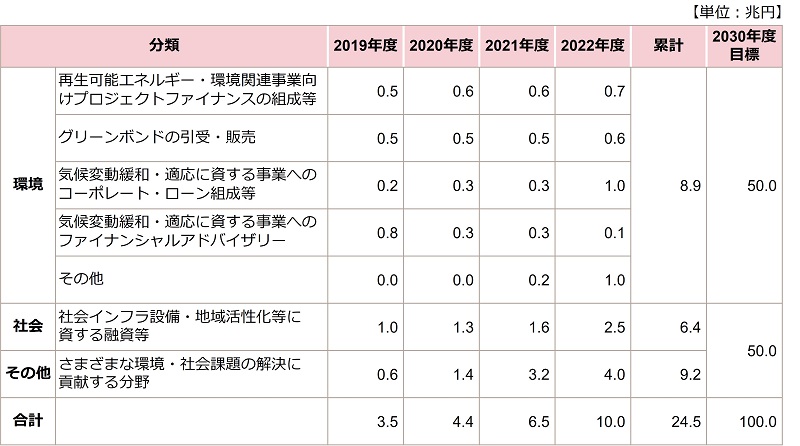

■サステナブルファイナンス目標(※2024年4月更新)

環境・社会課題の解決に向けて、2019年度から2030年度までの累計実行額をサステナブルファイナンス目標として設定しています。2022年度までの累計実行額は24.5兆円(うち、環境分野で8.9兆円)と順調に推移しています。

気候変動への対応を含む環境分野では、GHG排出量削減や地球環境の保全などに繋がる事業への50兆円のファイナンス実施をめざしています。プロジェクトファイナンスなどによる再生可能エネルギー等の推進、発行代わり金が適格グリーンプロジェクトへの融資に充当されるMUFGグリーンボンドの引受、さらに、環境負荷軽減を目的とした商品・サービスの提供等により脱炭素社会への移行をサポートします。

サステナブルファイナンス目標の定義 「サステナブルファイナンス」は、関連する外部基準(グリーンローン原則、グリーンボンド原則およびソーシャルボンド原則など)を参考に、以下の事業に対するファイナンス(融資、ファンド出資、プロジェクトファイナンスおよびシンジケートローンの組成、株式・債券の引受、ファイナンシャルアドバイザリー業務を含む)を対象範囲としています。

環境分野 ・再生可能エネルギー、エネルギー効率改善およびグリーンビルディングなどの気候変動の適応・緩和に資する事業 【例:再生可能エネルギー事業向け融資・プロジェクトファイナンスの組成、グリーンボンドの引受・販売など】

社会分野 ・スタートアップ企業の育成、雇用の創出、および貧困の改善に資する事業 ・地域活性化、地方創生に資する事業 ・公共交通/水道設備/空港等の基本的なインフラ設備、および病院/学校/警察などの必要不可欠なサービス事業 【例:新産業成長サポートプログラム、地方創生プロジェクトへの融資(MUFG地方創生ファンドなど)、公共インフラ向け融資・プロジェクトファイナンスの組成、ソーシャルボンドの引受・販売など】 |

|---|

■お客さまのサステナビリティ推進を支援する商品・サービス

■トランジション・ファイナンス

■お客さまニーズを起点とするカーボンニュートラルに向けたソリューションの開発・提供

■イノベーション支援の推進

■グリーン預金

■自己勘定によるESG投資

ESGの要素に配慮した投資は、持続可能な社会の実現に取り組む企業等への支援に繋がるとともに、長期的リターンの改善効果も期待されており、公的年金など多くの機関投資家が注力しています。

MUFGのトレジャリー業務では、国債、外国債、株式、社債等に投資対象を分散させ、グリーンボンド等への投資も行っています。MUFGの財務収益強化と、ESG投資を通じた持続的な経済成長への貢献を果たすために、リスクとリターンのバランスを見極めながらESG投資を推進していきます。

お客さまや自治体・業界団体とのリレーションも活用し、新たなニーズや課題を把握

■日本のカーボンニュートラル技術の実装と新産業創出・育成を支援

日本のカーボンニュートラルを加速させるには、日本の取り組みに対する信頼性を高め、国内外の投資を呼び込んで、日本のカーボンニュートラルに有効な技術とサプライチェーンを早期に社会実装していく必要があります。

北海道は、人口減少等社会課題が顕在化する地域である一方、日本随一の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを有するなど、MUFGトランジション白書2023の作成過程でも整理した、カーボンニュートラル推進に有効な技術の実装可能性が高い地域の一つです。

2022年には、北海道横断で環境社会課題解決事業を募集して寄付で支援する「MUFG北海道推しごとオーディション」を開催し、次世代マーケティングを行う企業「僕と私と株式会社」と協業してSNSを活用し事業の認知を高めながら地域の課題解決を後押ししました。

また、北海道のカーボンニュートラルのポテンシャルを発信し北海道への投資予見性を高めるため、2023年5月には「北海道カーボンニュートラルレポート」を日本語・英語で発行。同時に「ゼロカーボン北海道」施策を進める北海道庁とGX分野での連携協定を締結するとともに、北海道がGX推進に向けて新設した基金への寄付を通じ、地域での新産業育成と同時に、新産業を作り上げる人材育成の仕組みも作ることで、カーボンニュートラル化と地域経済の活性化を両立するモデルケースを北海道と連携し構築していきます。

さらに同年6月、世界中からGXに関する事業・人材・資金を呼び込み北海道でのGXの取り組みを加速するため新設された産学官金連携のコンソーシアム「Team Sapporo-Hokkaido」に参画しました。これは、地域でのGX投融資を促すための地方自治体と地域企業、金融機関等による推進協議体のモデル事例となっています。

大阪では、2025年大阪・関西万博、脱炭素社会に向けて、カーボンニュートラル技術の試作開発や実証等を行う事業者に対して必要な経費の一部を補助する「カーボンニュートラル技術開発・実証等への補助制度(以下 本制度)」へ2022年度に寄付を実施。2023年度は実証ステージへの移行に伴う事業拡大への支援、および新規事業の支援拡充を視野に本制度の予算が増額され、MUFGも昨年に続き、本制度に対して追加で寄付をしました。大阪発のエネルギービジネスの創出および促進、カーボンニュートラルに関する大阪の認知度向上、そして更なるカーボンニュートラル技術の実装を支援していきます。

MUFGはこれからも、さまざまなステークホルダーと連携し、日本のカーボンニュートラル技術の実装と新産業創出・育成を支援し、地域経済活性化に寄与する持続可能な社会のモデル構築に取り組みます。

■ブレンデッド・ファイナンス~アジアの脱炭素を促進する官民連携デットファンド構築を検討

銀行は、アジアの脱炭素支援を目的に、「日ASEANビジネスウィーク」において、株式会社日本貿易保険(NEXI)とブレンデッドファイナンスに関する協定書を締結しました。

ブレンデッドファイナンスとは、公的資金と民間資金を組み合わせたファイナンス手法で、新興国の課題解決への取り組みを支援する有効な手段として期待されています。

本協定書は、アジア・ゼロエミッション共同体(以下、AZEC)を念頭に、気候変動問題に取り組むべく、NEXIと銀行がブレンデッドファイナンスのスキーム構築を検討することを目的としたものです。

同イベントにおいて、西村経済産業省大臣は、「カーボンニュートラルな社会をASEANとともに推進していきたい。そのためにもAZEC構想等を通じて、再生可能エネルギーの導入、水素アンモニアサプライチェーンの構築、工場や工業団地を含む需要サイドの脱炭素化など、具体的なプロジェクトを通じて推進します」と述べました。

日本政府が掲げる、アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ(以下、AETI)では、ASEAN諸国の主要金融機関を中心にアジア・トランジション・ファイナンス・スタディグループ(以下、ATFSG)を発足するなど、アジアの脱炭素に向けた包括的な支援策を検討しています。MUFGはATFSGの事務局メンバーとして、金融機関や政府機関との議論を牽引し、国際的な指針の策定に取り組んできました。

今回締結した協定書に基づく取り組みは、日本政府が主導するAZECおよびAETIの主旨にも合致するものです。これまで取り組んできた環境・社会問題の解決に資する資金提供の手段やリスク管理手法、ATFSGでの知見などを活用しながら、アジアの持続的な発展と段階的なエネルギートランジションの実現により一層貢献していきます。

■エンゲージメントの推進体制

・グリーントランスフォーメーション戦略プロジェクトチーム(GXPT)

MUFGは、2020年11月に気候変動ビジネス推進を目的とした「エネルギートランスフォーメーション(EX)戦略プロジェクトチーム(PT)」を立ち上げて以降、関係役員以下で知識の集約・共有を定期的に実施し、カーボンニュートラルをめざすお客さまに寄り添える対話力と質の高いプロダクト・サービス提供力の強化を図ってきました。

2023年2月に政府によって閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」において、官民150兆円超のGX投資実現に向けた戦略が示されたことなどを受け、4月からはEX戦略PTをGX戦略PTに改名し、具体的な事業創出とGX投融資促進に資する情報発信の場に刷新しました。同PTには国内外営業、プロダクトオフィス、審査、企画部署など500名規模のメンバーが参加しています。

・お客さま、業界団体・官公庁と対話を行いつつ、日本全体のカーボンニュートラルに向けた動きを支援 ・調査機能からソリューション提案まで、バリューチェーン一体での付加価値の提供 ・日本・アジアの現実解に沿ったトランジション支援の在り方を模索 ・グループ各社やグローバルにおける知見を活用し、営業担当部署、ソリューション本部(含むサステナブルビジネス部)、サステナビリティ企画室等の関連部署が連携しながら、お客さまの事業転換を支援 |

・サステナブルビジネス推進リーダーの設置

銀行では、全国の各法人営業拠点に「サステナブルビジネス推進リーダー(以下、「推進リーダー」)」を設置しています。本部に集約されるサステナブルビジネスに関する情報は、各種行内ツールに加え、この「推進リーダー」が本部と拠点を繋ぐハブとなり、全国に伝播しています。

2022年度「推進リーダー」の具体的な活動としては、サステナブルファイナンスをはじめとした各種ソリューションに関する勉強会を、本部と連携し定期的に開催し、現場の知見底上げを行い、エンゲージメント力の向上を図りました。

・グローバルベースでのサステナブルビジネスの推進体制

MUFGは、環境・社会課題解決起点で、お客さまの事業構造変化やイノベーションに対しソリューションを提供しています。2021年に、3地域 (欧州、米州、アジア) にESG Heads、ESG専担者を配置して以降、各地域でのESGチームを強化し、海外メンバー含む一部行員は、2021年度に新設されたサステナブルビジネス部を兼務しており、組織横断で、MUFGのサステナ経営・カーボンニュートラル方針に沿ったサステナブルビジネスや顧客エンゲージメントの推進を行っています。また、「Global ESG Conference」等を通じて、インテリジェンスや事業機会を集約する体制を構築し、それらを踏まえた国内外のお客さまへのソリューション提供やエンゲージメントを推進しています。更に、国際イニシアティブ等を通じて多角的に情報収集をしながら、将来の事業機会獲得に向けて、ルールメイキングや事業化·マーケット創出への取り組みをグローバルに推進しています。

パートナーバンクの取り組み

■クルンシィの取り組み

お客さまの脱炭素化支援

・2030年までのサステナブルファイナンス目標

2030年までにサステナブルファイナンス残高を、2021年比500億-1,000億バーツ増加させる目標を設定。2022年の残高は442億バーツ増加し、合計1,546億バーツとなり、目標達成に向け順調に推移しています。

・タイ輸出入銀行によるグリーンボンド発行支援

・屋根置き太陽光パネルの設置支援

2022年、屋根置き太陽光パネルの設置をファイナンス面で支援する「Solar Roof Lending Program」をローンチし、工場やオフィス、家庭まで幅広いお客さまの脱炭素化を支援しています。

・お客さまの排出量可視化支援

石炭火力発電所への投融資の段階的な廃止

2030年までの自社排出の脱炭素化

■ダナモン銀行の取り組み

お客さまの脱炭素化支援

・サステナブルファイナンス(注1)目標の設定

・代替燃料を活用したCO2削減をKPIとしたサステナビリティ・リンク・ローン

MUFGの自社排出の2030年までのネットゼロ実現への貢献

環境社会ポリシー・ガイドラインの拡充

- 現地当局基準に基づく

- ポートフォリオに占めるサステナブルファイナンスの割合

- 環境への負担が軽減される技術を伴うプロジェクトを除く

環境・社会課題解決に向けた投資

■サステナブルビジネス投資戦略

サステナブルビジネス投資戦略(以下、本投資戦略)では、環境・社会課題の解決に資するファンドへの出資を行っています。本投資戦略を通じて、知見獲得及び新たな事業機会の探索を行うとともに、ファンドへの投資を通じたインパクトの創出や、イノベーション創出、新産業育成等による課題解決をめざしています。

なお、本投資判断にて使用したインターナルカーボンプライシング(内部炭素価格)(注)の実績はUSD40/tCO2(2022年度当時)です。今後は、国際的なインパクトの評価手法の方向性や整備状況も踏まえて投資を検討していきます。

- 組織が独自に自社CO2排出量に価格をつけ、企業活動を低炭素化するために使用する概念で、事業会社を中心に投資判断に用いられる。

・サステナブルビジネス投資戦略に基づく投資案件

投資先 (ファンド名称) |

アセットマネージャー | 投資対象 |

|---|---|---|

| MPower Partners Fund L.P. | MPower KK |

ヘルスケア/ウェルネスケア、フィンテック、次世代の働き方/教育、次世代の消費者/リテール、環境分野の国内外ベンチャー企業 |

| カーボンニュートラルファンド1号投資事業有限責任組合 | Zエナジー株式会社 | 国内再生可能エネルギー発電事業 |

・気候テック関連企業への成長投資を行うファンド(Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.)組成

銀行では、2023年5月、三菱商事株式会社、Pavilion Private Equity Co., Ltd.とともに、丸の内イノベーションパートナーズ株式会社を通じてカーボンニュートラルに資するクライメートテック関連企業を主たる対象として成長投資を行う「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」(以下 本ファンド)を設立しました(注)。

投資家各社から400百万米ドルのコミットを預かり組成した本ファンドは、今後更に投資家募集活動を行い、最終的には800~1,000百万米ドル規模まで拡大することを計画しています。

クライメートテックの分野では、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、さまざまな先端技術の開発やソリューションの普及が必要不可欠とされており、中長期的に高い資金需要が見込まれます。

銀行は、本ファンドによるクライメートテック関連企業への成長投資を通じて、これら企業が有する先端技術の商業化・スケール化および技術導入の促進を図り、投資先企業の企業価値を高めると同時に、カーボンニュートラル社会実現を後押ししていきます。